Die nächste Neuverkabelung einer Les Paul: Ein doppelter Tonregler für den Steg-Tonabnehmer. Ein Bassregler am Hals-Tonabnehmer wird berechnet und schaltbar gemacht. Die gesamte Schaltung. Alte Potis nachgenutzt. Basteln mit Potis, Pertinax und Pfostensteckern – Löten auf dem Bügelbrett … Fazit & Feierabend.

Ein neuer Umbau – Tandempotis und Bassregler

Kapitelinhalt:[ Überspringen ]- Ein Klangregler für den Parallelhumbucker •

- Ein Bass- und Höhenregler •

- Die gesamte Schaltung •

- Der praktische Aufbau •

- Fazit

Ein Klangregler für den Parallelhumbucker

Nach dem letzten Umbau, bei dem der Humbucker am Steg von Serien- zur Parallelschaltung der Spulen umgeschaltet werden konnte, war aufgefallen, dass der Klangregler am Steg-Tonabnehmer für diese Einstellung nicht wie gewohnt funktionierte – bei parallelgeschalteten Einzelspulen wurde der Klang mit dem Herunterdrehen des Klangreglers nicht dunkel bis dumpf, sondern eher mittig, fast wie bei einem Wah-Pedal.

Woran mag das liegen?

Zum einen ist der Kondensator am Klangregler für die parallelgeschalteten Einzelspulen des Tonabnehmers zu klein – die Induktivität des Tonabnehmers durch die Umschaltung von der Serien- in die Parallelschaltung der beiden Tonabnehmerspulen auf ein Viertel verringert. Wird jetzt nicht gleichzeitig der Kondensatorwert viermal so groß gemacht, steigt die Resonanzfrequenz für den voll zugedrehten Klangregler von etwa 500 Hz (Tonabnehmerinduktivität etwa 5 H, Kondensator 22 nF) auf das Doppelte.

Zum anderen ist die ohmsche Belastung durch den Rest der Schaltung (Volumen- und Klangregler, Verstärkereingang) bei der Parallelschaltung relativ gesehen nur ein Viertel so groß, so dass die Dämpfung des Tonreglers in der Mitte des Reglerwegs möglicherweise geringer ausfällt.

Wie das Problem lösen?

Es werden zwei Kondensatoren und ein Tandem-Potentiometer verwendet. Jedes der beiden veränderlichen Widerstände des Tandempotentiometers wird, jeweils in Serie mit einem doppelt so großen Kondensator, einer der beiden Einzelspulen des Tonabnehmers parallelgeschaltet. Im Falle der Serienschaltung der beiden Einzelspulen des Tonabnehmerspulen halbiert sich die Kapazität und der Widerstand verdoppelt sich, während sich bei der Parallelschaltung der Einzelspulen des Tonabnehmers die Kapazität verdoppelt und der Widerstand halbiert.

Die folgende Abbildung 5.1 zeigt die Verschaltung der beiden Spulen des Humbuckers, des Klangreglers und der beiden Push-Pull-Potentiometer am Steg-Tonabnehmer.

Abb. 5.1: Verschaltung am Steg-Tonabnehmer einer Les Paul mit zwei Push-Pull-Potentiometern – Serienschaltung, Einzelspule und Parallelschaltung der Tonabnehmerspulen.

Ein Bass- und Höhenregler

Kapitelinhalt:[ Überspringen ]- Berechnung des Frequenzgangs •

- Linear oder Logarithmisch •

- Realisierung mit einem Push-Pull-Potentiometer

Durch die Festlegung auf einen P90 als einspuliger Hals-Tonabnehmer fehlte natürlich eine Aufgabe für ein Push-Pull-Potentiometer am Volumenregler des Hals-Tonabnehmers – hier wurde im Internet eine neue Idee gefunden.

Jon Blackstone schlägt in seinem lesenswerten Artikel „Teach Your Neck Pickup to Twang“ (siehe hier) vor, den Hals-Tonabnehmer einer Gitarre vielseitiger nutzen zu können, indem zwischen dem Tonabnehmer und dem Rest der Gitarrenschaltung ein Bassdämpfer geschaltet wird. Dieser Spannungsteiler für die Bässe besteht aus einem Potentiometer 470 kΩ, einem „Fußwiderstand“ 220 kΩ und einem Kondensator 3 nF, der zwischen dem oberen Ende des Potentiometers (dem Eingang des Bassdämpfers) und dem Schleifer des Potentiometers (dem Ausgang des Bassdämpfers) geschaltet wird.

Die rechte Seite der folgenden Abbildung 5.2 zeigt das Prinzip noch einmal – im Vergleich zu einem „normalen“ Tonregler, einer Höhenblende.

Abb. 5.2: Schaltungsprinzip eines Standard-Tonreglers und eines regelbaren Bassreglers für die Les Paul – Schaltung nach Jon Blackstone. Der rechts und gestrichelt angebundene Widerstand („Steg“) fasst die zum Stegtonabnehmer gehörende Schaltung zusammen.

Berechnung des Frequenzgangs

Um das Filterverhalten dieser Teilschaltung einfach abschätzen zu können, wird der Amplitudengang der Schaltung formelmäßig abgeleitet. Dabei steht der Koeffizient a (von 0 bis 1) hier für das mehr oder weniger aufgedrehte Potentiometer:

\( \begin{eqnarray} \frac{U_{\textrm{TA}}}{U_{\textrm{A}}} & = & \frac{(aR_1 + R_0)\,||\,R_2 } {((1\!-\!a) R_1)\,||\, \cfrac{1}{ȷωC_0} + (aR_1 + R_0)\,||\,R_2 } \tag{5.1}\end{eqnarray} \)

Anschließend werden einige Ausdrücke zunächst zusammengefasst – mit den zusammengefassten Ausdrücken Rob. und Runt. für die Widerstände oberhalb und unterhalb des Schleifers des Potentiometers lässt sich leichter rechnen:

\( \begin{eqnarray} R_{\textrm{ob.}} & = & (1-a)\cdot R_1 \\~\\ R_{\textrm{unt.}} & = & (a\cdot R_1 + R_0)\,||\,R_2 \\~\\ \frac{U_{\textrm{TA}}}{U_{\textrm{A,max}}} & = & \frac{R_{\textrm{unt.}} } {R_{\textrm{ob.}} \,||\, \cfrac{1}{ȷωC_0} +R_{\textrm{unt.}} } \\~\\ & = & \frac{R_{\textrm{unt.}} } {\cfrac{R_{\textrm{ob.}} \cdot{} \cfrac{1}{ȷωC_0} }{ R_{\textrm{ob.}} + \cfrac{1}{ȷωC_0} } +R_{\textrm{unt.}} } \\~\\ & = & \frac{R_{\textrm{unt.}} } {\cfrac{\cfrac{R_{\textrm{ob.}}} {ȷωC_0} +R_{\textrm{unt.}}\cdot{} R_{\textrm{ob.}} +\cfrac{R_{\textrm{unt.}}} {ȷωC_0} }{ R_{\textrm{ob.}} + \cfrac{1}{ȷωC_0} } } \\~\\ & = & \frac{R_{\textrm{unt.}} } {\cfrac{R_{\textrm{ob.}} +R_{\textrm{unt.}} +ȷωC_0\cdot{} R_{\textrm{unt.}}\cdot{} R_{\textrm{ob.}} }{ȷωC_0R_{\textrm{ob.}} + 1 } } \\~\\ & = & \frac{R_{\textrm{unt.}}} {R_{\textrm{ob.}} +R_{\textrm{unt.}}}\cdot{} \cfrac{ȷωC_0R_{\textrm{ob.}} + 1 } {1+ȷωC_0\!\cdot{}\! \cfrac{R_{\textrm{unt.}}\cdot{} R_{\textrm{ob.}} } {R_{\textrm{ob.}} +R_{\textrm{unt.}}} } \\~\\ & = & \frac{R_{\textrm{unt.}}} {R_{\textrm{ob.}} +R_{\textrm{unt.}}} \cdot{} \cfrac{ȷωC_0R_{\textrm{ob.}} + 1 } {1+ȷωC_0\!\cdot{}\! \left( R_{\textrm{ob.}} \,||\, R_{\textrm{unt.}} \right) } \tag{5.2}\end{eqnarray} \)

Es läuft wieder auf einen bekannten Zusammenhang hinaus – die Knickfrequenzen ergeben sich aus der Parallelschaltung des Kondensators mit dem oberen Widerstand bzw. des Kondensators mit dem oberen und dem unteren Widerstand. Im Folgenden sollen also die beiden Frequenzen abgeleitet werden – zunächst die kleinere Frequenz f1:

\( \begin{eqnarray} f_1 & = & \frac{1}{2π\cdot{}C_0\cdot{}R_{\textrm{ob.}}} \\~\\ & = & \frac{1}{2π\cdot{}C_0\cdot{} (1-a)R_1 } \tag{5.3}\end{eqnarray} \)

Anschließend f2:

\( \begin{eqnarray} f_2 & = & \frac{1} {2π\cdot{}C_0 \left( R_{\textrm{ob.}} \,||\, R_{\textrm{unt.}} \right) } \\~\\ & = & \frac{1}{2π\!\cdot{}\!C_0 \left[ (aR_1 + R_0) \,||\, R_2 \,||\, R_{eing.} \,||\, ([1\!-\!a]R_1) \right]} \tag{5.4}\end{eqnarray} \)

Es zeigt sich, dass für einen Wert von a = 1 (Bassregler voll aufgedreht; oberer Widerstand gleich null) die Frequenzen unendlich groß sind – es findet keine Absenkung statt. Für den gegenteiligen Fall (nach links gedrehter Bassregler, a = 0) ergibt sich für f1:

\( \begin{eqnarray} f_1 & = & \frac{1}{2π\cdot{}C_0\cdot{} \left( (1-a)\cdot R_1 \right)} ~~~ \textrm{mit} ~~~ a = 0 \\~\\ & = & \frac{1}{2π\cdot{}C_0\cdot{}R_1} \\~\\ & = & \frac{1}{2π\cdot{}0{,}0033\cdot{}0{,}5} \cdot{} \frac{1}{10^{-6}\cdot{}10^{6}} \cdot \frac{\textrm{V}}{\textrm{As}} \cdot \frac{\textrm{A}}{\textrm{V}} \\~\\ & \approx & 100\,\textrm{Hz} \tag{5.5}\end{eqnarray} \)

Die Berechnung von f2 ist ein wenig aufwendiger:

\( \begin{eqnarray} f_2 & = & \frac{1}{2π\cdot{}C_0} \cdot{} \\ && \frac{1}{ \left[ (a\cdot R_1 + R_0) \,||\, R_2 \,||\, R_{eing.} \,||\, ([1-a]\cdot R_1) \right] } \\~\\ & = & \frac{1}{2π\cdot{}C_0\cdot{} \left( R_0 \,||\, R_2 \,||\, R_{eing.} \,||\, R_1 \right)} ~~~ \textrm{(mit} ~~~ a = 0 \textrm{)} \tag{5.6}\end{eqnarray} \)

Der Gesamtwiderstand der Parallelschaltung:

\( \begin{eqnarray} R_{par.} & = & R_0 \,||\, R_2 \,||\, R_{eing.} \,||\, R_1 \\~\\ & = & \frac{1}{ \cfrac{1}{R_0} +\cfrac{1}{R_1} +\cfrac{1}{R_{eing.}} +\cfrac{1}{R_2} } \\~\\ & = & \frac{1\,\textrm{MΩ}}{ \cfrac{1}{0{,}5} +\cfrac{1}{0{,}22} +\cfrac{1}{1} +\cfrac{1}{0{,}5} } \\~\\ & \approx{} & \frac{1\,\textrm{MΩ}}{ 2 +4{,}55 +1 +2 } \\~\\ & \approx{} & \frac{1\,\textrm{MΩ}}{ 9,55 } \\~\\ & \approx & 0{,}105\,\textrm{MΩ} \tag{5.7}\end{eqnarray} \)

Jetzt kann die Frequenz f2 berechnet werden:

\( \begin{eqnarray} f_2 & = & \frac{1}{2π\cdot{}C_0\cdot{} \left( R_0 \,||\, R_2 \,||\, R_1 \right)} \\~\\ & = & \frac{1}{2π\cdot{}0{,}0033\cdot{}0{,}105} \cdot{} \frac{1}{10^{-6}\cdot{}10^{6}} \cdot \frac{\textrm{V}}{\textrm{As}} \cdot \frac{\textrm{A}}{\textrm{V}} \\~\\ & \approx & 460\,\textrm{Hz} \tag{5.8}\end{eqnarray} \)

Das heißt, die maximale Absenkung der Bässe liegt im Bereich von etwa 100 Hz bis etwa 450 Hz und die Bässe werden bis knapp 14 dB (knapp eins zu fünf) abgesenkt.

Soweit die Verhältnisse am Bass-Regler und am Hals-Tonabnehmer. Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Absenkung beim Zuschalten eines weiteren Tonabnehmers deutlich verstärkt, weil der weitere Tonabnehmer bzw. dessen Beschaltung den Fußwiderstand R0 weitgehend kurzschließt.

Weiterhin ändern sich die Dämpfungen und Frequenzen auch beim Anschluss an ein weniger hochohmiges Gerät schon ein normaler Verzerrer kann die Verhältnisse mehr oder weniger deutlich ändern). Deswegen wird der Umbau so gestaltet, dass sich der Kondensator C0 austauschen bzw. sein Wert anpassen lässt.

Linear oder Logarithmisch

Um zu entscheiden, welche Art von Potentiometer verwendet werden soll, wurden mit den obigen Gleichungen und EXCEL die Frequenzgänge für sieben Einstellungen (0, ein Sechstel, ein Drittel … Eins) je eines linearen oder logarithmischen Potentiometers (logarithmisches Potentiometer: Mittelstellung etwa 15 %) berechnet – siehe die beiden Diagramme in Abbildung 5.3 und Abbildung 5.4:

Abb. 5.3: Frequenzgänge für ein Bassfilter in der Gitarre – Schaltung entsprechend Abbildung 5.2 unter Verwendung eines linearen Potentiometers.

Nach dem linearen nun das logarithmische Potentiometer:

Abb. 5.4: Frequenzgänge für ein Bassfilter in der Gitarre – Schaltung entsprechend Abbildung 5.2 unter Verwendung eines logarithmischen Potentiometers.

Es zeigt sich, dass die Kurven beim linearen Potentiometer deutlich ausgeglichener verteilt sind. Dabei ist natürlich noch zu berücksichtigen, dass das Potentiometer auch als „normaler“ Klangregler (als Höhenblende) eingesetzt werden soll und hier ein logarithmisches Potentiometer üblich ist.

Die Verhältnisse werden allerdings deutlich unübersichtlicher, wenn zum einen der Steg-Tonabnehmer dazugeschaltet wird – hier sperrt der Bassregler sofort Bässe und Mitten und verändert über den Kondensator C0 möglicherweise auch die Resonanzfrequenz des Steg-Tonabnehmers – zum anderen wird die Absenkung schwächer und weniger vorhersehbar, wenn die Volumenregler beider Tonabnehmer betätigt werden.

Es kann durchaus sein, dass die unübersichtlichen Verhältnisse in der „Misch-Schaltung“ bzw. Mittelstellung des Tonabnehmer-Wahlschalters dafür gesorgt haben, dass ein solcher Bassregler für die Les Paul eher selten ist.

Insofern könnte es sinnvoller sein, den Bassregler nur dann einzusetzen, wenn ausschließlich über den Hals-Tonabnehmer gespielt wird.

Realisierung mit einem Push-Pull-Potentiometer

Insgesamt wurde für den Klangregler des Hals-Tonabnehmers eine Schaltung gefunden, bei der – mit einem Push-Pull-Potentiometer – zwischen Bass- und Höhenregler umgeschaltet werden kann. Dafür wurde ein vorhandenes logarithmisches Potentiometer eingesetzt (siehe die folgende Abbildung 5.5).

Abb. 5.5: Schaltung eines kombinierten Bass- und Höhenreglers für den Hals-Tonabnehmer einer Les Paul mit einem Push-Pull-Potentiometer – Schalterstellung Höhendämpfung.

Die gesamte Schaltung

Nach den Überlegungen im Voraus soll es nun um die praktische Realisierung gehen – dazu zunächst der Schaltplan der gesamten Gitarre:

Abb. 5.6: Schaltung der Gitarre mit umschaltbarem Tonregler für den Hals-TA und schaltbarem Humbucker am Steg – alle Push-Pull-Potentiometer in nicht gezogener Stellung.

Zum schrittweisen Verständnis der Schaltung ist es sinnvoll, mit den Funktionen der einzelnen Push-Pull-Potentiometer zu beginnen:

- Am Tonregler Hals-TA (Lila Strichlinie)

-

Schaltet den Tonregler für den Hals-TA von einer Höhenblende (R1 mit C1) in eine regelbare partielle Basssperre (C0 mit R1 und R0) um.

In diesem Falle durchläuft das Signal vom Hals-TA einen Spannungsteiler, bestehend aus dem Tonregler R1 und dem Fußwiderstand R0 sowie mit einem kleinen Kondensator C0 zwischen Schleifer und oberem Anschluss des Tonreglers.

- Am Volumenregler Hals-TA (Blaue Strichlinie)

-

Push-Pull-Potentiometer Aktiviert die „Bleeding-Caps“ – eine Parallelschaltung 220 kΩ und 220 pF (R6||C3 bzw. R7||C4) zwischen Schleifer und Ende jedes der beiden Volumenregler.

- Am Volumenregler Steg-TA (Orange Strichlinie)

-

Schaltet den Steg-Humbucker von der Serienschaltung entweder zum gesplitteten Humbucker oder zum Humbucker mit parallelgeschalteten Spulen.

- Am Tonregler Steg-TA (Grüne Strichlinie)

-

Wurde dieses Push-Pull-Potentiometer gezogen, wird der Steg-Humbucker beim „Ziehen“ des Push-Pull-Potentiometers im Volumenregler nicht gesplittet, sondern seine Spulen werden parallelgeschaltet (und die Resonanzfrequenz des Tonabnehmers wird durch einen parallelgeschalteten Kondensator angepasst).

Außerdem werden die beiden Einzel-Potentiometer des Tonreglers für den Steg-Tonabnehmer mit den beiden Kondensatoren nicht mehr in Serie, sondern parallelgeschaltet. Dadurch steigt aber auch die Dämpfung der Resonanzspitze des Hals-Tonabnehmers, wenn beide Tonabnehmer zusammengeschaltet werden.

Soweit zur Erklärung der Schaltung; es folgt der praktische Aufbau.

Der praktische Aufbau

Kapitelinhalt:[ Überspringen ]Verkabelung der Potentiometer

Bei der Planung des Umbaus wurden entschieden, nach Möglichkeit die vorhandenen Push-Pull-Potentiometer weiter zu nutzen, ohne an ihnen „herumzulöten“ (was ihre Lebensdauer sicherlich nicht verlängert hätte).

Ableitung von Belegung und Kabelfarben bei den nachgenutzten Potentiometern:

Im Folgenden geht es also darum, welche Potentiometer der vorhandenen Schaltung (siehe hier) weiterverwendet werden können. Nach dem Öffnen des Elektronikfachs der Gitarre wurde folgende Belegung der Potentiometer vorgefunden:

| Potentiometer | Potentiometer- anschluss |

Schalterkontakt (umlaufend) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| Volumen | sw | bn | rt | × | × | verbunden | × | × | |

| Ton | sw | bn | rt (offen) | × | × | – | – | × | × |

(Der Eintrag „ד bedeutet, dass der Anschluss mit der Platine verbunden ist; der Eintrag „rot offen“ bedeutet, dass ein rotes Kabel an das Ende des Potentiometers angelötet, dessen anderes Ende aber isoliert wurde und weiter genutzt werden kann.)

Bei beiden „Potentiometertypen“ (Volumen- und Tonregler) werden die Kontakte, die mit dem Ziehen des Push-Pull-Potentiometers verbunden werden, herausgeführt (Kontakte 1 und 2 sowie 5 und 6); bei den Volumenregler sind die dazu beiden hinteren Kontakte (Kontakte 3 und 4); miteinander verbunden. Übernommen werden können zwei der vorhandenen Potentiometer:

-

Eines der alten Volumen-Potentiometer bleibt Volumen-Regler am Steg-TA sowie

-

Eines der alten Ton-Potentiometer wird zum Volumen-Regler am Hals-TA – die beiden beim Ziehen des Potentiometers verbunden Kontakte schalten die Bleeding-Caps an den Volumenreglern.

Soweit also die Belegung der beiden Volumenregler ( siehe die folgende Abbildung 5.7):

Abb. 5.7: Beschaltung der von der letzten Verkabelung übernommenen Potentiometer – eines der Volumenregler als Volumenpotentiometer am Steg-TA und eines der Klangregler als Volumenpotentiometer am Hals-TA

Die beiden anderen schon verkabelten Potentiometer verbleiben als Reserve – sie können in beschriebener Weise jeweils als Volumen-Regler nachgenutzt werden.

Die „neuen“ Ton-Potentiometer müssen neu verkabelt werden – ein Potentiometer mit einer speziellen Verschaltung wahlweise als Höhenblende oder Basssperre als Ton-Regler am Hals-TA sowie ein Tandem-Potentiometer als doppelter Ton-Regler für die beiden Einzelspulen des Humbuckers am Steg.

Abb. 5.8: Beschaltung der beiden neuen Klangregler

Aus den Farben der Kabel an den Potentiometern können auch in die Pläne der Schaltungen für die beiden Tonabnehmer eingetragen werden – zunächst die Schaltung für den Halstonabnehmer:

Abb. 5.9: Schaltung vom Hals-TA bis zum Tonabnehmer-Wahlschalter

Anschließend das Pendant für den Stegtonabnehmer:

Abb. 5.10: Schaltung vom Steg-TA bis zum Tonabnehmer-Wahlschalter. (Die zweibuchstabigen Kürzel bezeichnen die Kabelfarbe.)

Die Platine

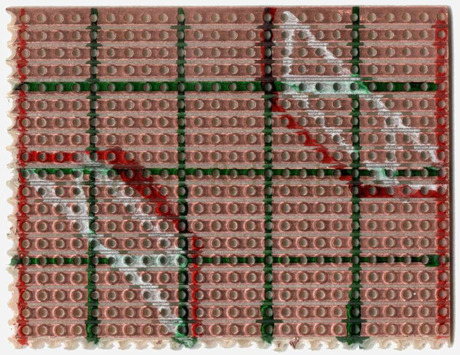

Nun zur praktischen Realisierung – Schwerpunkt ist die zu erstellende Streifenleiterplatine. Die folgende Abbildung 5.11 zeigt zunächst die Bestückungsseite, die danach folgende Abbildung 5.12 die Kupferseite der Platine.

Die merkwürdige Form der Platine ist notwendig, damit die Platine zwischen vier Push-Pull-Potentiometern überhaupt in das E-Fach der Gitarre hineinpasst.

Abb. 5.11: Layout der zu erstellenden Platine – Bestückungsseite. (Die sinnlos erscheinende Brücke B19–C19 soll den Anschluss eines Humbuckers an A22–D22 ermöglichen.)

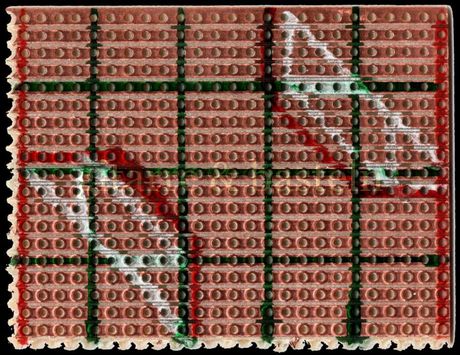

Die Darstellung auf der Kupferseite soll schon etwa die Herstellung der Platinenform verdeutlichen (die Darstellung ist der Einfachheit halber gespiegelt):

Abb. 5.12: Layout der zu erstellenden Platine – Lötseite. Die Darstellung ist horizontal gespiegelt.

Spätestens hier sind ein paar Anmerkungen nötig – zunächst zu den farbigen Linien in obiger Abbildung 5.12:

-

Grüne Linien: Das „Fünferraster“ zur Platzierung der Bauelemente; kann mit einem Edding aufgetragen werden.

-

Reihen von Kreuzen bzw. eine graue Linie: Die Reihen der zu setzenden Cuts (auf beiden Seiten der Platine), an denen das Platinenmaterial gebrochen wird.

-

Rote Linien: Die letztendlichen Außenkanten der Platine.

An den senkrechten roten Linien (quer zu den Kupferbahnen) wird ohne vorherige Cuts abgekniffen, an den waagerechten roten Linien (längs zu den Kupferbahnen) werden Cuts gesetzt, dann abgebrochen und anschließend die restliche Bahn weggefeilt.

Wenn Spalte 1 der Rand des Platinen-Rohmaterials ist und dort an beiden Seiten der Bohrung genug Kupfer um die Bohrung herum vorhanden ist (das war hier nicht der Fall), muss nicht an einer Spalte 0 abgekniffen werden – deswegen diese Linie in obiger Abbildung gestrichelt.

-

Große Kreise: Hier liegen die Löcher (Durchmesser etwas mehr als 3 mm) für die Pfostenträger – die vier Cuts um die Bohrung herum werden zuerst gesetzt und verhindern, dass beim anschließenden händischen Bohren von der Bestückungsseite aus Kupferreste nur teilweise abgerissen werden und Kurzschlüsse verursachen können.

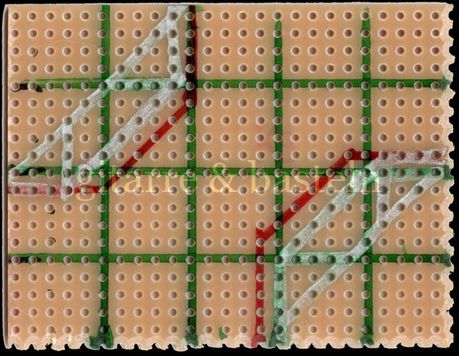

Anschließend noch einmal die Pläne – Löt- und Bestückungsseite –, Aufnahmen bzw. „Scans“ die Anzeichnungen sowie die zugeschnittene Platine mit Bohrungen, Cuts und Rasterlinien:

Bildertabelle 5.2: Layoutentwurf, Anzeichnen, Zuschnitt und Setzen der Cuts:

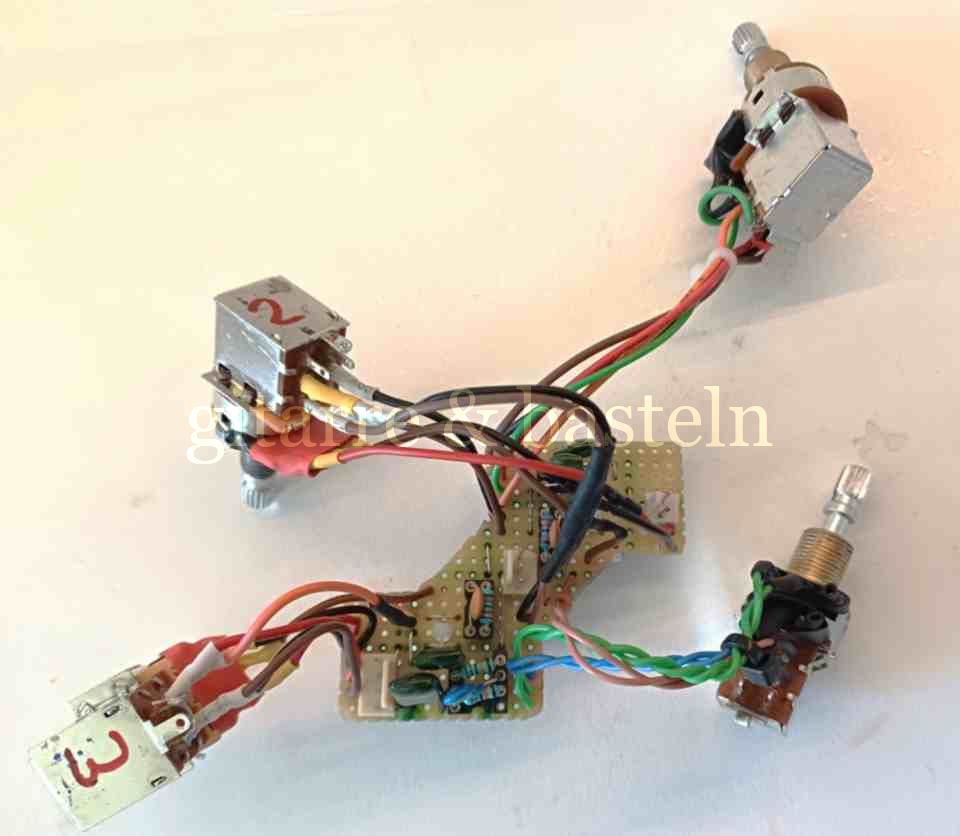

Last but not least die „Spinne“ – die verkabelte Platine mit den Potentiometern:

Abb. 5.13: Fertig verkabelte Platine mit Potentiometern.

Nach dem Zuschneiden und dem Setzen der Cuts war die Platine mit Spiritus gereinigt und mit Lötlack versiegelt worden. Später waren mehrere Fehler festgestellt worden, die möglicherweise hier auf den Fotos auftauchen – sie wurden in den Layoutzeichnungen (Abbildung 5.11 und Abbildung 5.12) korrigiert. Im Zweifel gilt also die Zeichnung.

Die Pfostenstecker

Weitere Planung verlangte die Belegung der Pfostenstecker – es sollte möglich sein, die Schaltung später noch einmal zu verändern, ohne wieder und wieder in der Gitarre und an den Tonabnehmer-Anschlusskabeln herumlöten zu müssen.

Dabei hat sich die Belegung für die Pfostenstecker des Steg-Tonabnehmers (Humbucker; vier Anschlüsse) geändert. Bei der neueren Verkabelung werden die „mittleren“ Anschlüsse nicht über Kreuz mit dem Pfostenstecker verbunden (im Unterschied zur vorletzten Verkabelung), weil so die beiden Widerstände parallel zu den beiden Einzelwiderständen des (Tandem-)tonpotentiometers einfacher auf der Streifenleiterplatine angeordnet werden können. (Die Belegung „über Kreuz“ wiederum ermöglicht u. a. eine einfachere Serien- oder Parallelschaltung der Einzelspulen über Jumper).

| Anschluss | TA (Gibson) |

Pfosten- stecker |

|---|---|---|

| Zylinderspule + (Humbuckerspule) |

Rot | Orange |

| Zylinderspule − (Humbuckerspule) |

Weiß | Rot |

| Schraubenspule + (Tonspule) |

Grün | Braun |

| Schraubenspule − (Tonspule) |

Schwarz | Schwarz |

Nach der tabellarischen Darstellung der Anschlüsse zunächst eine Doppelskizze der Anschlüsse vom Tonabnehmerkabel auf die Einzelkabel des Pfostensteckers.

Abb. 5.14: Farbschema der Verbindung der Tonabnehmerkabel mit einem Pfostenstecker (links der Humbucker, rechts der P90).

Die Lötarbeiten mussten dabei „am offenen Herzen“ der Gitarre ausgeführt werden – die Pfostenstecker sind zum Teil zu groß, als dass man sie am Basteltisch an die Tonabnehmer-Anschlusskabel löten und anschließend durch die Kabelfräsungen der Gitarre ziehen könnte. So wurde die Gitarre auf ein Bügelbrett gelegt und die Pfostenstecker dort angelötet.

Selbiges gilt für den Anschluss des Kabels zum Tonabnehmer-Schalter (siehe die folgende Abbildung 5.15):

Abb. 5.15: Steckerbelegung des Kabels zum Tonabnehmerwahlschalter (Toggle-Switch)

Fazit

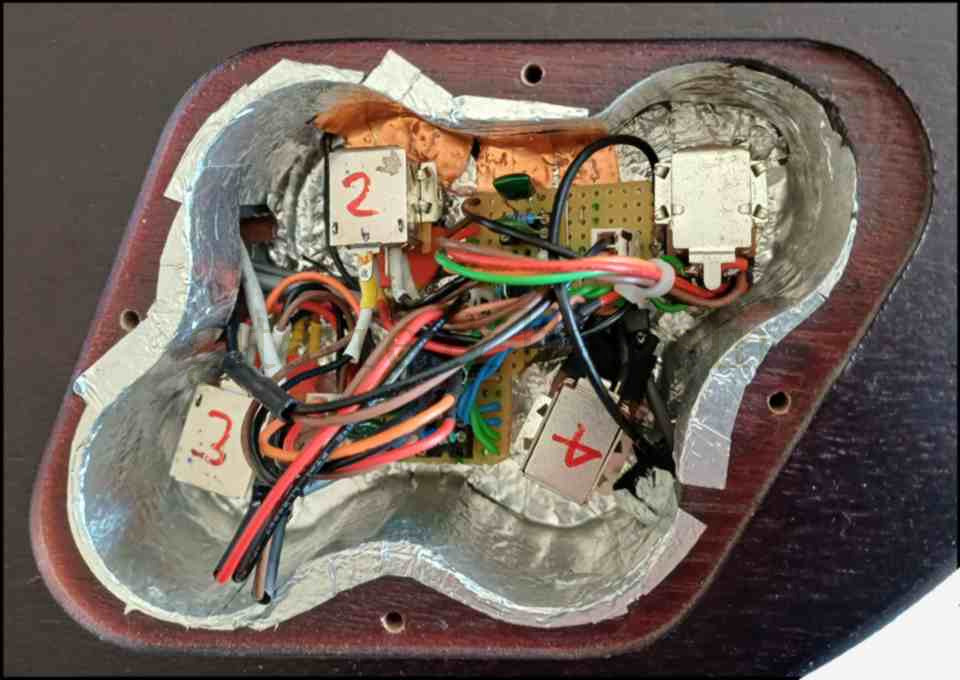

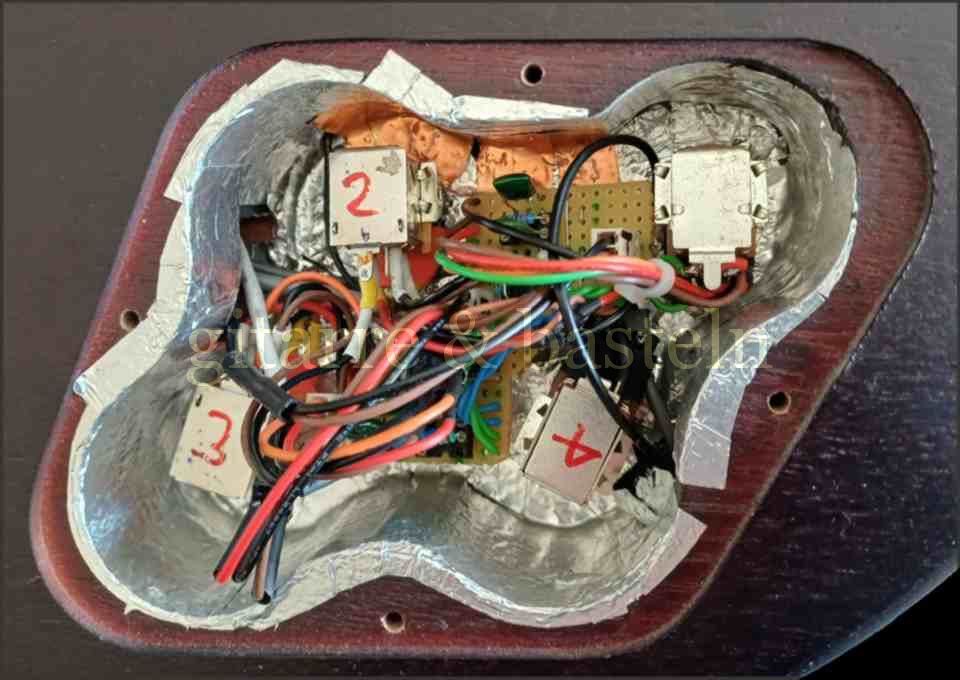

So kurz nach erfolgtem Umbau fällt ein Fazit gewöhnlich eher kurz aus – die Platine ist nicht zu groß; Platine und Potis sind erfolgreich in die Gitarre „gestopft“ worden, wie die folgende Abbildung 5.16 mit einem Blick in das „Rattennest“ zeigt:

Abb. 5.16: Eingebaute Platine mit Potentiometern im Elektronikfach der Gitarre.

Die Platine wies am Ende einen Fehler auf (ein zusätzlicher Cut bei B15), der mit einem Stück Draht überbrückt werden musste. Danach funktionierte der Bassregler überhaupt erst einmal einigermaßen wie vorhergesehen.

Die auch im Artikel diskutierten Werte der Kondensatoren und Widerstände – insbesondere des Bassreglers – müssen sich im praktischen Gebrauch der Gitarre „bewähren“. Möglicherweise sind hier noch Korrekturen notwendig.

Zu den betrüblichen Überraschungen gehört, dass die Potentiometer (alt wie neu) „rascheln“ – auch wenn an den angeschlossenen Geräten (Earplug, Verstärker) eingangsseitig keine Gleichspannung gemessen wurde. Ausgetauscht werden die teuren Push-Pull-Potentiometer aber erst, wenn klarer ist, welche Schaltfunktionen der Gitarre überhaupt sinnvoll sind.